До десятого поколения. Почему Оксана Никулина решила изучить свою семейную историю

Гениальный Михаил Ломоносов говорил: «Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего».

Откуда мы родом, от кого унаследована наша внешность и характер, чем занимались наши предки, носила ли бабушка песцовые меха или была простой крестьянкой? Всё больше в обществе растёт интерес к генеалогии, и причина у каждого своя. Важно ведь не только помнить историю своей страны, но и знать предков и чтить память о них.

Слово «родословная» пошло от греческого слова genealogia — перечень поколений одного рода. Занимаясь созданием семейного древа, мы получаем возможность лучше понять себя, узнавая о своём здоровье, талантах и способностях.

Фамилия родного села

На столе — россыпь из старых фотоснимков: семидесятых, пятидесятых, сороковых годов, есть даже дореволюционные. Крестьянские семьи, солдаты с окладистыми бородами в униформе русской армии, семейные фото в картонной рамке — паспарту.

С самого детства маленькой Оксане было интересно слушать рассказы бабушки Раи про её родню, про то, как жили до войны и после. С широко раскрытыми глазами девочка слушала семейные легенды, которые передавались из поколения в поколение.

«И до сих пор бабушку „терроризирую“ своими вопросами», —улыбается она.

Оксана Петровна работает в Ломовской сельской администрации специалистом по делам молодёжи. Она заметила, что среди местных жителей ей периодически попадалась фамилия её бабушек и дедушек — Городовых и Антоненко:

«Городовы— это, можно сказать, фамилия нашего села. Чуть ли не каждый второй её здесь носит. Дедушек я уже не застала: один умер в 1992 году, второй дедушка не особо разговорчивым был — он ребёнок войны, потерял своего отца. Поэтому за ответами на свои вопросы — только к родной бабушке Рае».

Некоторые фотографии дошли до Никулиной уже со следами времени, о чём она очень сожалеет:

«Вот на одной фотографии совсем не видно лица — затёрлось. Хорошо, что сегодня всё это можно отреставрировать».

Альбомы из шершавого картона, старинный рушник, вышитый крестом, и маленькая, затёртая в нескольких местах икона, на которой сохранились фрагменты изображения Богородицы с младенцем на руках, нанесённые на небольшую прямоугольную доску. Риза — накладное украшение, покрывающее икону поверх красочного слоя, — к сожалению, утеряна. Но все эти вещи несут огромную ценность, ведь они хранятся в семье много лет и передаются из поколения в поколение.

«Дома ещё одна икона хранится — Василия Блаженного. Старинная, очень красиво расписана. А это настоящий конопляный рушник. В наших краях с глубокой древности выращивали лён и коноплю, — и она осторожно разворачивает ткань. — Для меня они — дорогие сердцу вещи. Рушник вышивала двоюродная бабушка. А икона венчальная, со свадьбы родной бабушки — Раисы Сергеевны Антоненко. Кстати, у неё три имени — по паспорту она Клара, при крещении дали имя Лариса, но все родные звали её Раиса».

Три имени

Интерес к генеалогии у Никулиной со школьной скамьи, когда она занялась проектами для творческих конкурсов. Ей нравилось копаться в истории, вспоминать бабушкины рассказы, листать старые фотоальбомы, вглядываясь в лица на пожелтевших фотокарточках. Сериковы, Антоненко, Городовы, Семыкины…

«Было очень сложно искать, потому что только Сериковых и Семыкиных, к примеру, в одном Заячьем много. Зато узнала, что у нас есть родственники — Городовы — в Прохоровском районе», — говорит Оксана.

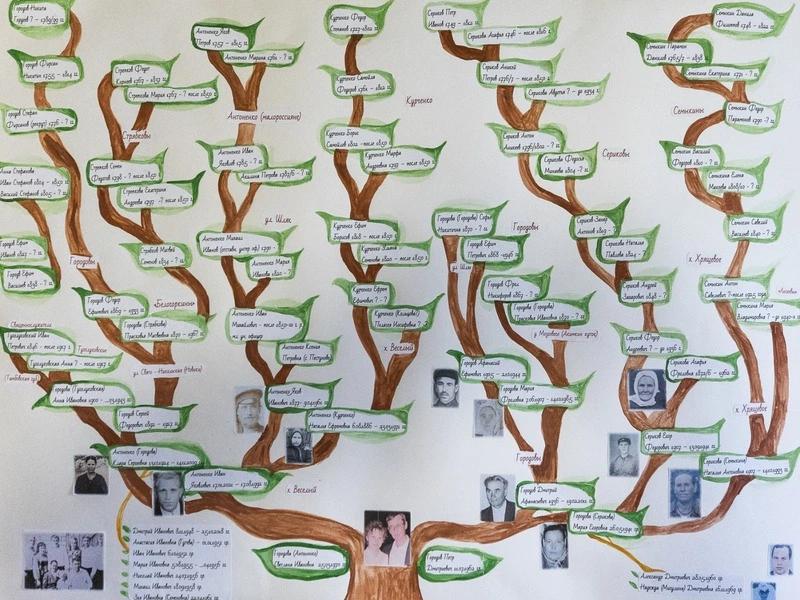

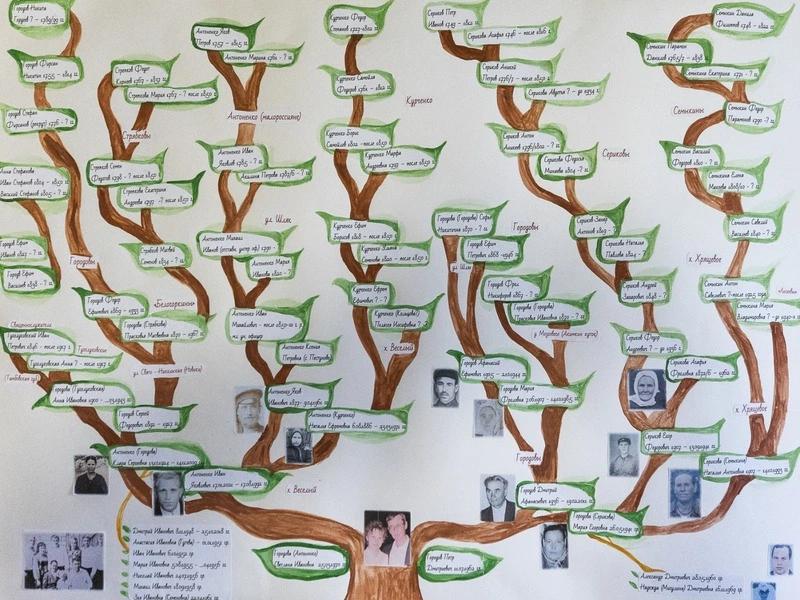

Скрупулёзно, по крупицам собирала информацию про каждого и подробно записывала всё в блокнот. Отталкиваясь от рассказов своей бабушки Клары, Клары Сергеевны Антоненко (Городовой), и бабушки Маши, Марии Егоровны Городовой (Сериковой), Оксана плела свою семейную летопись. Когда поняла, что информации накопилось достаточно, села за составление генеалогического древа:

«Источники были разные. Допустим, иду к бабушке в гости и уточняю у неё какие-то детали: как называлась улица, где жила эта семья, чем занималась. Возле бабушкиного дома на улице Весёлой до сих пор дуб растёт, и ему уже больше ста лет. На этой улице жили в основном семьи Антоненко и Курченко».

Чем больше Оксана вдавалась в историю своей семьи, тем ей становилось интереснее.

«И фамилии у нас переплетаются: бабушка Рая была в девичестве Городова, вышла замуж — стала Антоненко. Моя мама в девичестве Антоненко, вышла замуж — стала Городовой. По папиной линии ещё интереснее: бабушка его в девичестве была Городова, и её свекровь тоже Городова, вышла замуж — и опять стала Городовой. Но эта фамилия для меня оказалась и тупиком. Она очень распространена в нашей области, из-за этого и путаницы много».

География семьи

Первые Антоненко, прибывшие в эту местность около двухсот лет назад, приехали из Малороссии — из Полтавской области. Осели в Корочанском районе, основав там несколько слобод.

«По моим подсчётам, они жили здесь уже в пятидесятых годах XVIII века», — говорит Никулина.

Для удобства все ветви Никулина разделила пофамильно:

«Если начинать с меня, выходит, что в своих поисках я дошла уже до десятого поколения — до десятого колена. Конечно же, в древе отмечены только основные главы семьи, всех родственников добавлять не стала, их очень много, но они все записаны в блокнот».

Самая большая ветвь — это Сериковы, затем идут Семыкины, которых в селе называли Лисеевыми. Антоненко — малороссы. Сериковы и Семыкины жили в основном на хуторе Хрящевое, Городовы — на улице Мозгового, или, как её ещё называли, Акимкин куток. Курченко заселяли хутор Весёлый, Антоненко — улицу Шлях. Одну из ветвей с фамилией Стрябковы и ещё одних Городовых называли Белогоркиными, и жили они на улице Новики, или Свято-Никольская.

«У нас многие улицы до сих пор кутками называются. И кстати, про прозвища: одного из моих дедушек, Ефрема Курченко, в селе звали Полугу — может быть, это связано с тем, что на лугу жил», — рассуждает Никулина.

Семьи были в основном крестьянскими, зажиточными, занимались сельским хозяйством, работали на земле. Один из предков, Афанасий Городов, и его отец работали плотниками. Были также отставные солдаты и унтер-офицеры.

«Например, я узнала, что мой предок, Иван Михайлович Антоненко, был младшим унтер-офицером. Взял себе жену из села Пестуново. Кстати, мою тёзку — Ксению Петровну», — делится Оксана.

Все семьи жили по несколько поколений вместе, большое значение придавали традициям, труду и нравственным устоям. Были и семьи рабочих, которые работали на маслобойнях, мельницах и винокуренных заводах. Семьи были многодетными — в каждой по семь-восемь детей.

«Порывшись в архивах, я обнаружила интересные данные о том, что в моей родне присутствовали священнослужители по фамилии Туголуковские, прибывшие к нам из Тамбовской губернии. Некоторые родственники, наоборот, отсюда уехали в Донецк и в Краснодарский край», — делится она.

В семье Никулиной сохранились вещи дальней родственницы — Анны Ивановны Угловской. До революции она окончила гимназию в Козловском уезде Тамбовской губернии, затем приехала сюда. По рассказам бабушки, Угловская была рукодельницей — очень много вязала и вышивала. Оксана бережно хранит несколько вязаных салфеток, которым уже больше ста лет.

По крупинкам

Но самая большая сложность в сборе данных, по словам Никулиной, заключалась именно в том, что всё передавалось в основном в устной форме.

«Никто никогда особо не вёл записей. Поэтому семейные легенды или интересные рассказы просто передавались из поколения в поколение, обрастая новыми подробностями или деталями», — говорит она.

Первоисточниками стали книги 1943 года, которые хранились в местных военкоматах. Там она узнавала даты, фамилии, где проживали её предки.

Была и в государственном архиве Белгородской области, где просматривала метрические книги и электронные документы курской архивной службы. Ещё один очень важный источник, к которому она обращалась и где можно найти информацию о предках, живших до революции, — это ревизские сказки, в которых хранились метрические записи. Ревизские сказки — переписи податного (то есть обязанного платить налоги — Прим. авт.) населения, которые составлялись в XVIII — середине XIX века. Переписи, или ревизии, по факту проводились для учёта населения, а результаты подсчётов фиксировались в специальных документах — ревизских сказках. Самое название «сказка» произошло от слова «сказать», ведь переписчики записывали сведения со слов опрошенных. Поиски были проведены и по епархиальным ведомостям — периодическим изданиям с биографической базой данных.

«Когда наступает пауза и мне уже нечего почерпнуть из интернет-источников, я начинаю искать информацию по линии моего мужа — по его родственникам. Для меня это уже как детектив: загораешься, когда находишь кого-то из родственников, а тем более узнаёшь про свою семью что-то новое. Это нужно и для сохранения истории нашей семьи, и для понимания связей между поколениями. Очень надеюсь, что мои дети продолжат мои начинания».

Елена Ржевская