С мечтами о мирной жизни

Как житель корочанского села Заячье боролся с фашизмом.

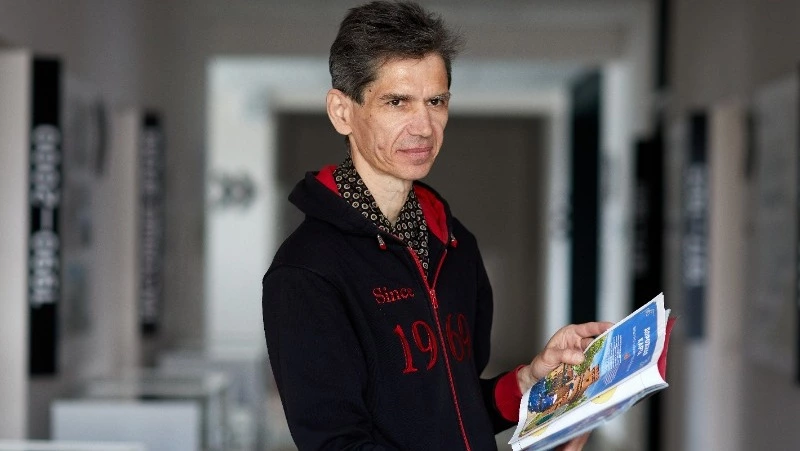

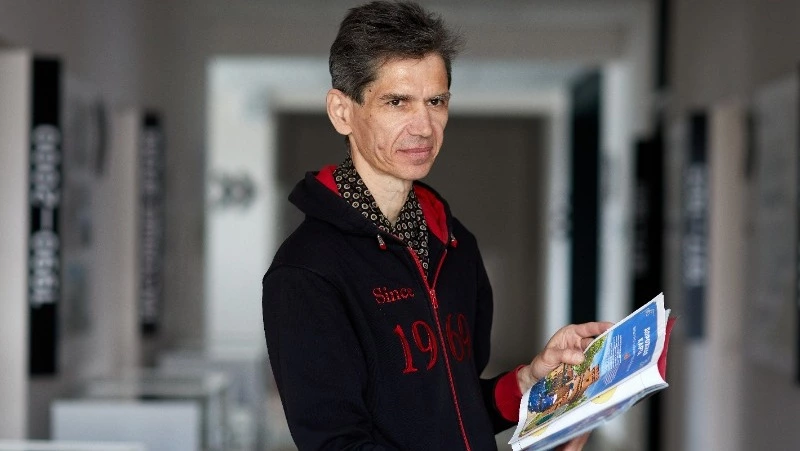

«Совершенно случайно мне в руки попала книга „Страницы, опалённые войной“, где на одной из страниц я увидел письмо фронтовика из села Заячье Корочанского района. Оказалось, это письмо моего деда — Никиты Петровича Борзых, — начинает свой рассказ белгородец Владимир Афанасьев. — Адресовано оно моей бабушке, в то время его невесте, Пелагее Воробьёвой».

Память сквозь годы

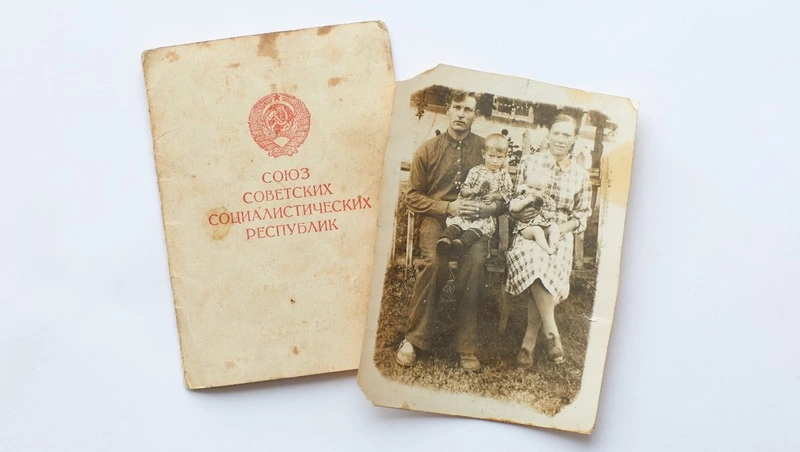

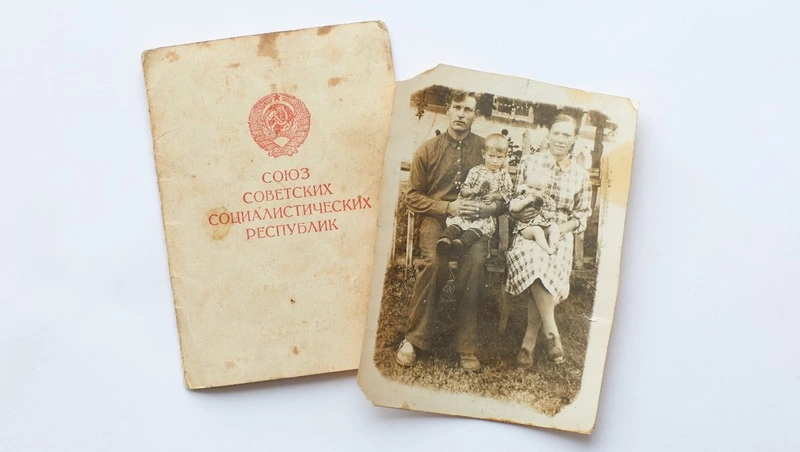

Владимир Александрович бережно показывает пожелтевшие фотографии из семейного архива.

«Надежда и Вера, мои мама и тётя, совсем крохи на руках у своих родителей, — с теплотой рассказывает внук фронтовика. — А вот и портрет дедушки».

Сквозь десятилетия на нас смотрит молодой мужчина, прошедший Великую Отечественную войну с самого её начала и вернувшийся домой после Победы над фашизмом лишь в 1946 году. О том, каким был этот отважный фронтовик, мы узнаём из поблёкших от времени снимков и трогательных воспоминаний его внука.

«Помню его необычайно высоким — настоящий богатырь, под два метра ростом. Косая сажень в плечах. И невероятно сильным. Однажды у родственников в соседнем селе он выкопал молодую грушу и несколько километров нёс её на спине, — делится белгородец. — А как он меня раскручивал и запускал „в космос“, высоко подбрасывая! Ещё помню, как играл с его вещами, не понимая тогда их значения для деда и той исторической ценности, которую они представляют сегодня».

Немецкие открытки и бритвенный станок, личные документы, хранившиеся в германской книге в бархатной обложке, немецкий штык образца 1939 года, вкладыши от табака и многое другое — эти раритеты занимали юного Владимира во время летних каникул у деда.

«Мне очень нравился этот странный немецкий готический шрифт на открытках и в старом учебнике немецкого моей бабушки. Я постоянно пытался прочесть и перевести, что там написано. Наверное, отсюда и выбор будущей профессии — военный переводчик, — с лёгкой улыбкой вспоминает Афанасьев. — Правда, дед долгие годы стеснялся моего выбора и не понимал, почему именно эта специализация. Лишь когда я стал взрослым, смог донести до него, что знание языка врага — а для него Германия навсегда осталась таковой — жизненно необходимо. Только тогда дед с гордостью рассказывал своим друзьям и соседям о моей работе».

Прошагал пол-Европы

Родился Никита Борзых 4 марта 1921 года в корочанском селе Заячье, откуда в 1940 году был призван на службу в армию. В ноябре того же года принял присягу и был зачислен в 265-й отдельный сапёрный батальон. В учётно-послужной карточке к военному билету Никиты Борзых значится, что с июля 1941 по 9 мая 1945 года он участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен в ногу 15 мая 1942-го и контужен 18 марта 1943 года.

«Несколько месяцев он провёл на лечении, после чего был признан годным к нестроевой службе и с марта 1944-го проходил её в дорожно-строительном батальоне в звании старшины, — рассказывает Владимир Александрович. — Нога сильно болела, но это не помешало ему приближать Победу на фронте. Ведь во время войны сапёры выполняли множество функций: занимались возведением и ремонтом мостов и дорог, устройством заграждений и возведением тыловых оборонительных рубежей. В конце 1944 года Никита Петрович вновь был признан годным к строевой службе и последние месяцы войны принимал активное участие в освобождении Литвы и штурме Кёнигсберга».

После окончания Великой Отечественной войны Никита Петрович служил в 87-м стрелковом полку старшиной сапёрной роты, несмотря на хромоту, оставшуюся до конца жизни. В мае 1946 года он был демобилизован и вернулся в родной колхоз.

О том, что он был награждён медалями «За отвагу» в 1945 году, «За взятие Кёнигсберга» и «За Победу над Германией» в 1946-м, Никита Борзых особо не рассказывал, хотя и принимал самое активное участие в Земландской наступательной операции. Он, как и многие фронтовики, не любил вспоминать войну. Слишком тяжело дались ему годы лишений и бесконечных смертей вдали от дома. Владимир Александрович отмечает, что День Победы был одним из главных праздников для фронтовика. Обязательно собирались гости за большим столом и отмечали эту знаменательную дату. Никита Борзых вспоминал, что после ранения он выжил чудом. Его тогда спас однополчанин — буквально вытащил на себе. Фронтовики и после войны поддерживали дружеские отношения — сослуживец приезжал в гости в Заячье.

«Дед как-то рассказал, как притащил „языка“ с задания — это случилось совершенно неожиданно. Вместе с группой они разминировали проход, когда внезапно столкнулись с немецкими солдатами. Дед признавался, что сначала все опешили от неожиданности, а потом завязался рукопашный бой. Он тогда так сильно ударил фашиста кулаком, что в части над дедом даже подшучивали: чтобы немец хоть что-то смог рассказать, его сначала нужно было оживить и вылечить. „В следующий раз буду осторожнее“, — пошутил дед, чем ещё сильнее повеселил сослуживцев».

Фронтовик все годы помнил, как было холодно и голодно на войне — корочанскому великану стандартного пайка никогда не хватало, чтобы наесться. После войны дед часто вспоминал, как они искали себе пропитание, как мёрзли в сырых окопах, как мечтали о мирной и счастливой жизни после окончания войны.

В письме, датированном 7 ноября 1944 года, Никита Петрович пишет своей невесте Пелагее Воробьёвой «Поле, как он ласково её называл, — о трудностях фронтовой жизни: «Поля, сейчас нахожусь в таком месте, что одни болота и лес, от Балтийского моря 10 километров, должность моя прежняя. Работаю старшиной. А служба моя проходит в такой обстановке, сами знаете. Только лишь порадуешься письму. Очень надоела эта война. Хочется быстрей её, проклятую войну, закончить».

О том, как солдатам хотелось вернуться к мирной жизни, свидетельствует и один разговор бойца со своим политруком. Никита Петрович рассказывал родным, что однажды спросил у замполита: зачем освобождать Европу — может, пора уже и по домам?

«Дед говорил, что этот разговор с замполитом он запомнил на всю жизнь и мне передал: „Это ж как сорняк. Ты на своём огороде убрал, а у соседей нет. Ветром оттуда семена и принесёт. Так и с фашизмом. Надо убрать все ростки проклятой идеологии с корнями. И освободить всех из концлагерей“, — так тогда объяснили ему, а он уже учил нас, — вспоминает Владимир Александрович. — Никита Петрович часто приходил в школу на встречи с ребятами. Рассказывал, почему так важна была та Победа и какой ценой она далась».

Наследник Победы

О том, что Балтика станет местом службы и внука фронтовика, в семье и не предполагали. Владимир Афанасьев признаётся, что, когда у него, матроса, спросили о предпочтительном месте службы, он назвал Балтийский флот. Тогда юноше казалось, что там будет больше возможностей для практики переводов с немецкого языка.

«Теперь я понимаю, что и мне посчастливилось оказаться на Балтике в ноябре, спустя 42 года после деда, в 1987 году недалеко от Калининграда».

То, как проходило освобождение самого западного города России, Владимир Афанасьев изучил досконально, кажется, прочитал всю доступную литературу — ведь где-то там сражался и его могучий дед-богатырь из корочанского села Заячье, день за днём приближая долгожданную Победу.

В семейном архиве внука Борзых хранится копия приказа о награждении Никиты Петровича медалью «За отвагу»: «Приказ 140 стрелковому краснознамённому полку 182 стрелковой Дновской дивизии третьего белорусского фронта № 013 от 20 апреля 1945 года. От имени президиума верховного Совета Союза ССР награждаю: медалью „За отвагу“ помощника командира сапёрного взвода старшину Борзых Никиту Петровича за то, что в боях по разгрому вражеской группировки на Земландском полуострове (Калининградский, Земландский, или Самбийский полуостров (нем. Samland) — полуостров в восточной Европе, на территории Калининградской области. — Прим. авт.), участвуя в разведке боем, он, умело пробравшись к переднему краю вражеской обороны, обеспечил проходы в минных полях врага, чем способствовал разведчикам успешному выполнению задачи — ворваться во вражеские траншеи, добыть ценные сведения о противнике и его огневых точках и захватить в плен одного немецкого солдата».

Сегодня в память о ветеране его внуки ухаживают за могилами предков — бабушка и дедушка похоронены вместе, — а вещи фронтовика, сохранившиеся за прошедшие годы, Владимир Александрович бережно хранит в семейном архиве и в ближайшее время передаст в краеведческий музей, чтобы подрастающее поколение могло увидеть документы героя:

«Это ценные документы не только для нашей семьи, но и для всех белгородцев. Надеюсь, они займут достойное место среди экспонатов музея. Пусть наши дети и внуки помнят, какой ценой досталась Победа над фашизмом в далёком 1945-м. Мы должны помнить, потому что память — это дань уважения. Наши предки шли не отдавать свои жизни, они шли спасать свои семьи, Родину, наше будущее».

Екатерина Алавердян