Промысловая слобода. В Большой Халани шили шубы Будённому и Ворошилову

Чуть больше века назад село было богатейшей слободой Курской губернии и славилось на всю империю своим овчинно-шубным промыслом.

Говорят, это ремесло принесли с собой переселенцы-черкасы. Так что к началу прошлого века большинство жителей Большой Халани перестали заниматься даже земледелием. Они скупали сырые овчины, выделывали их, чернили и шили из них шубы, тулупы и пальто. До революции этим промыслом в слободе занимались целыми семьями — около 500 дворов. А с приходом советской власти овчинно-шубная трудовая артель стала военной мастерской Юго-Западного фронта. В 1919 году здесь пошили рекордные 100 тысяч шинелей и 50 тысяч полушубков.

Семейные реликвии

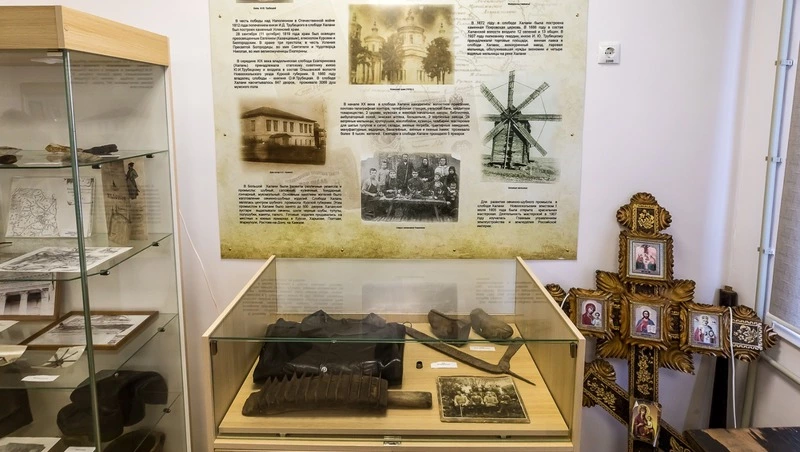

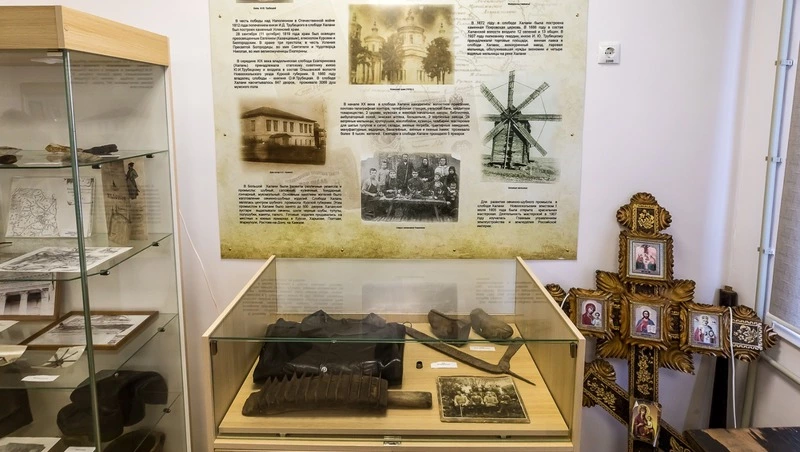

Сегодня почти в любом халанском доме можно найти потомков первых шубников. У кого-то хранится на чердаке старая швейная машинка «Зингер», кто-то бережёт в шкатулках потёртые напёрстки. Не стал исключением и заведующий музеем большехаланской школы Сергей Лысенко. Только он свои семейные реликвии пожертвовал для экспозиции, чтобы знакомить с историей промысла учеников и гостей села.

«Мы не можем точно сказать дату, — показывает Сергей Иванович старый чёрно-белый групповой снимок. — Но на этом фото изображены работники халанской трудовой овчинно-шубной артели. В первом ряду второй слева — мой прадед Пётр Руденко. Он разбирал овчины по оттенкам. Проработал в артели всю жизнь. К преклонным годам почти полностью потерял зрение. Ведь работа шубника была очень тяжёлой».

Как замечает Сергей Лысенко, Большая Халань была именно ремесленной слободой. Среди жителей были хорошие кузнецы, бондари, столяры, плотники. Но овчинно-шубный промысел считался главным. И наибольшее распространение он получил в конце XIX — начале XX века.

«Выделкой овчин занимались в те времена целыми семьями, — говорит Сергей Иванович. — Около 500 дворов. Сырые овчины закупали не только по всей Курской губернии, но и далеко за её пределами. Например, на Дону, в Астраханской губернии и даже на Северном Кавказе. Затем привозили их сюда по железной дороге. Гружённые сырьём вагоны приходили на станции Чернянка и Прохоровка. А дальше санными обозами или повозками их везли в Большую Халань».

Квашение и крашение

В слободе сырые овчины разбирали по хатам, весь процесс от выделки до шитья происходил прямо в домах у слобожан. Существовало при этом и разделение на более тяжёлую и более лёгкую работу.

«Одни семьи специализировались на крашении овчины, другие — на квашении», — говорилось в «Обзоре Курской губернии за 1906 год».

Квашением называли первоначальную обработку шкурки. Для начала её вымачивали в копанках — колодцах — в течение суток. Затем тупыми косами сбивали приставшую грязь, мясо и кровь. Из ржаной муки делали тесто, прибавляя немного соли, и этим тестом намазывали овчину. Далее раскладывали в чаны по 100 штук и более. Периодически перекладывали шкурки в кадки, чтобы они не нагревались. Там они лежали от 8 до 12 дней. Сушили их тут же в хатах.

«Из всех квасных хат выходило 2 000 овчин в день, — писали в „Обзоре…“. — За год таким образом могли выделать около полумиллиона шкур».

«Это была тяжёлая, чёрная работа, — подчёркивает Сергей Иванович. — В хатах было сильно натоплено, чтобы овчины сохли быстрее. Топили начерно, света не было, воздух был тяжёлый, напитанный вредными испарениями».

20 тысяч вёдер воды

Квасники передавали овчину другим мастерам — белильщикам. Те мазали шкурки белой глиной, растворённой в воде, чтобы вытянуть из неё весь жир. Затем сушили её, разминая железными крюками, натирая мелом и выскребая специальным инструментом, сделанным из отрезка косы. Потом овчину чернили и мыли в реке Халани.

«Для этого этапа необходимо было большое количество воды — до 20 тысяч вёдер в день, — рассказывает Сергей Лысенко. — Водой смывали краску. Но река была небольшая, и это сильно затрудняло работу промысловиков. Сохранились даже воспоминания очевидцев. Они утверждали, что на подъезде к Большой Халани ощущался тяжёлый неприятный запах от загрязнённой реки. Нужно было решать вопрос».

Местное земство в 1905 году рассматривало несколько вариантов. Поначалу хотели соорудить в слободе пруд. Но отказались от этой идеи, потому что вода в нём была бы стоячая. Тогда решили устроить в Большой Халани пять колодцев. Это немного облегчило труд шубников.

«Это было важно ещё и потому, что от качества выделки овчин зависела репутация халанских кустарей, — замечает заведующий музеем. — Из-за нехватки воды краску со шкурок смывали плохо, а потому они ещё долгое время пачкались. По этой причине овчины халанских мастеров отставали по качеству от, например, нижегородских. В 1905 году в слободе открыли красильную мастерскую, которая внесла заметный вклад в улучшение качества халанских шубных изделий».

От Мариуполя до Кавказа

Дальше готовые овчины уходили к портным. К началу XX века почти у всех мастеров Большой Халани были свои швейные машинки. Конечно, это были машинки «Зингер». В слободе постоянно жил представитель этой фирмы, который давал кустарям кредиты, предлагал скидки и льготные условия для покупки этих машин.

«У нас в музее есть одна из таких рабочих лошадок, — показывает Сергей Иванович. — Это тоже наша семейная реликвия — машинка „Зингер“, которая принадлежала дедушке моей жены Павлу Гатунову. Он был старейшим работником артели, трудился в 30-е годы и занимался закупками сырья. На подводе объехал всю Курскую область. Все Гатуновы у нас были отличными мастерами».

Похвастать качеством изготовленных шуб кустари могли на многочисленных базарах. Только в Большой Халани проводили ежегодно пять больших ярмарок, которые длились от нескольких дней до двух недель. На базарную площадь к Успенской церкви съезжались купцы и крестьяне из Корочи, Нового Оскола, Чернянки.

«Кроме того, шубные изделия из нашей слободы везли на базары Курска, Харькова, Полтавы, Мариуполя, Ростова-на-Дону и даже на Кавказ, — подчёркивает Сергей Лысенко. — У некоторых богатейших шубников слободы в других городах были даже свои магазины. Так, например, у Игната Ковалевского была своя лавка и приказчик в самом Мариуполе. О нашем промысле и нашем товаре знали практически по всей Российской империи».

Полушубок для Будённого

В годы Первой мировой войны халанские шубники начали получать заказы от царского правительства. Тогда в слободе стали шить казёнки — безрукавные полушубки, которые русские солдаты надевали под шинели в холодное время года.

«Заказы эти были значительные, — говорит заведующий музеем. — И по итогам этой работы наше сельское общество даже получило премию. Эти средства использовали потом для организации в Большой Халани пожарной службы».

После революции работа шубников продолжилась, но в другом формате. Крупные собственники уехали, их имущество: склады, сырьё, материалы для промысла — национализировали. А в 1918 году в Большой Халани организовали трудовую овчинно-шубную артель «Труженик».

Поначалу кустари продолжили работать на дому, они шили теперь уже для нужд Красной армии. Потом их перевели в производственные цеха. И в первые полгода мастера артели выполнили большой заказ, сделав 23 850 шуб. Позднее артель приняла заказ на изготовление для военных 50 тысяч полушубков и 100 тысяч шинелей. Ещё через год халанские кустари стали частью военной мастерской Юго-Западного фронта.

«В нашем музее хранится необычный напёрсток, — показывает Сергей Иванович. — Он принадлежал работнику артели Михаилу Баюре. Именно он шил полушубки для маршалов Советского Союза Семёна Будённого и Климента Ворошилова. Причём выполнил для них не один заказ. Самое интересное, что отец Баюры тоже был портным, он делал шинели царским генералам».

Старинная усадьба

Отличилась халанская артель, которая со временем сменила название на «Большевик», и в годы Великой Отечественной войны. В предвоенный период на изготовлении шубных изделий было занято более двух тысяч человек. Когда началась война, артель эвакуировали в Саратовскую область. Там работники начали шить для нужд фронта полушубки, фуражки и гимнастёрки. После освобождения села Большая Халань в артели выполняли заказы командования Воронежского фронта в период подготовки к битве на Курской дуге.

«К сожалению, в 60-е годы начался упадок производства, — говорит Сергей Лысенко. — Тогда было принято решение о ликвидации местной промышленности, и артель перестала существовать. Цеха ликвидировали, здания пошли на слом».

Но до сих пор в селе очень берегут всё, что связано с прошлым промысловой слободы. На въезде в Большую Халань, например, можно увидеть хорошо сохранившийся старинный особняк шубника Лавриненко. Как говорит об этом доме Сергей Иванович, это традиционная усадьба богатого шубника. На верхнем этаже, где уцелели ещё окна со ставнями, жил хозяин дома, а на нижнем — выделывали овчины. Ближе к реке Халани стояла так называемая чимбарня, где делалась обычно вся грязная работа.

«Мы знаем о Лавриненко, что человек он был неграмотный, — замечает Сергей Лысенко. — Но в то же время у него были хорошие организаторские способности, раз он смог выбиться в люди. Строили этот дом из местного кирпича в конце XIX века. И в целом он отлично сохранился. Внутри остались те же двери, окна и полы».

Сохранились в Большой Халани и несколько колодцев, которые возвели в начале прошлого века из-за нехватки воды. Один из них, возле церкви, превратили сегодня в цветник.

Анастасия Состина