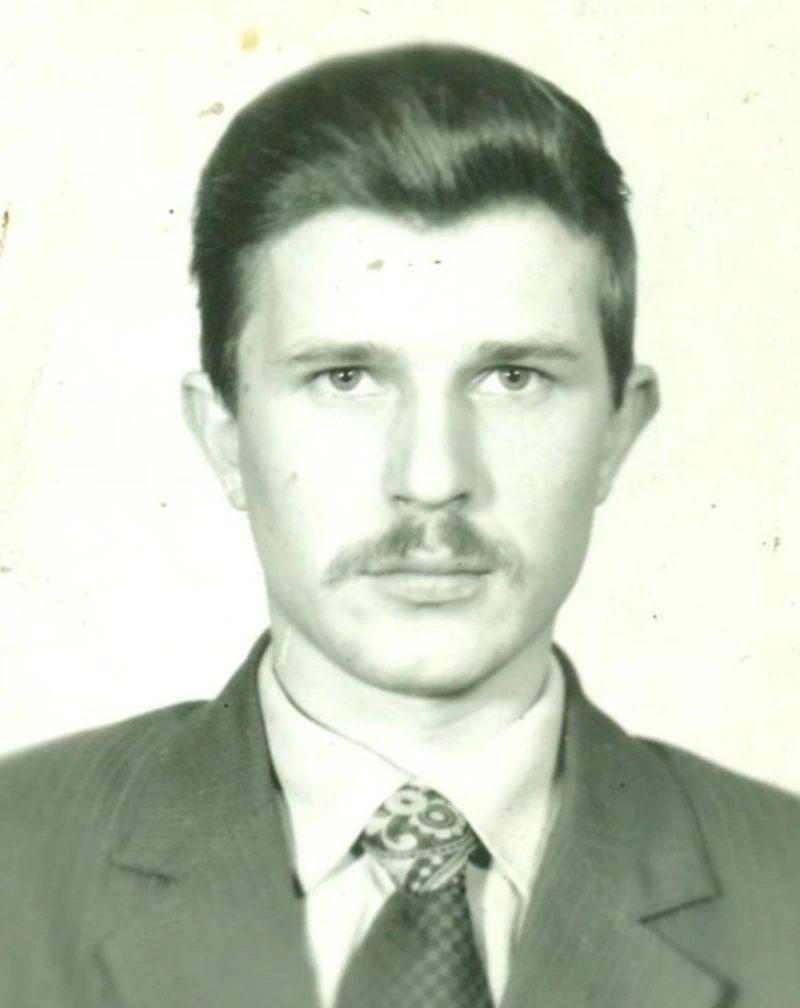

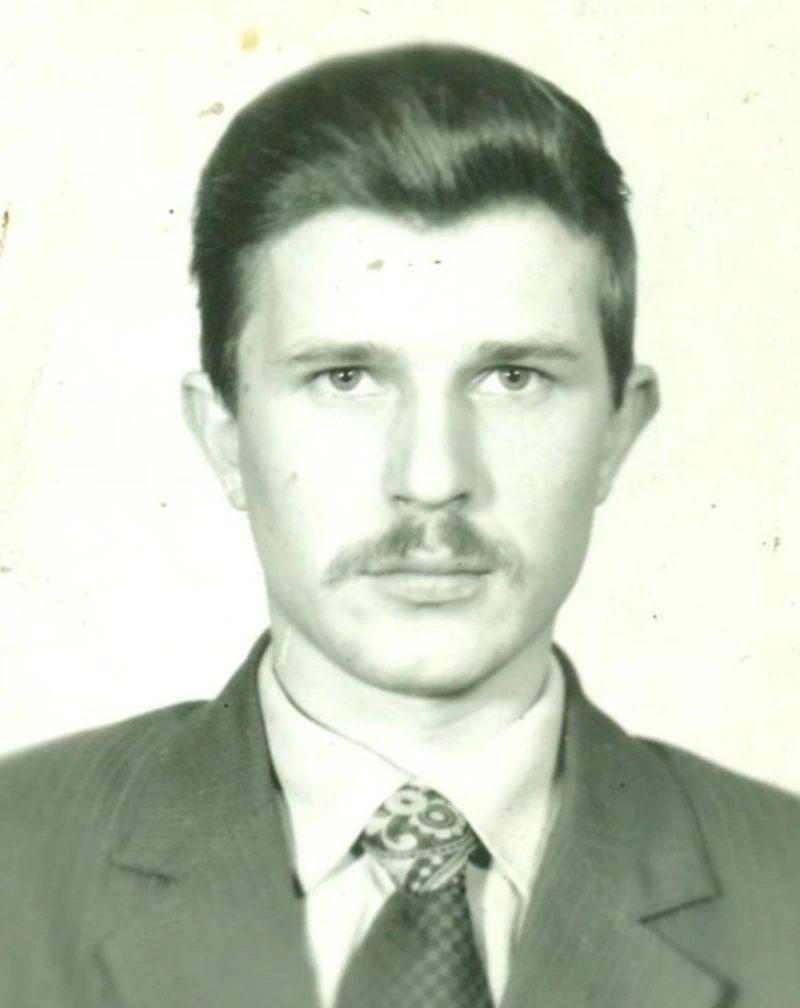

Учитель, перед именем твоим. Анатолий Сиваев рассказал историю знакомства с Дмитрием Завалишиным

Мы познакомились с Дмитрием Завалишиным на Дне города Тулы. Я узнал, что он — земляк, из Корочанского района, и что стал призёром конкурса «Лучший молодой учитель города».

С моей стороны было бы крайне опрометчиво не продолжить знакомство. Мы решили прогуляться по вечернему городу.

«Как оказался здесь? Очень просто. Виновата, — смеётся, — жена. Я учился в Белгородском педуниверситете на одном курсе со своей будущей супругой Людмилой. На последнем курсе поженились. После окончания вуза она меня и перетянула в эти края».

— А почему решил стать учителем истории?

— Ну, во-первых, это мой любимый предмет со школьной скамьи. Меня всегда интересовала не только история своей страны, но и познания других государств и миров! Во-вторых, моя мама — педагог, вела русский язык и литературу и с детских лет привязала меня к этому ремеслу. А в-третьих, я люблю детей. У самого трое. Если детей не любить — ты не учитель.

— В чём главная задача педагога — знакомить с предметом или что-то более глобальное?

— Ну, изучение предмета — это, конечно, важно, но… — Дмитрий Константинович на секунду задумался, — именно в школе дети впервые открывают для себя этот мир. И наша задача — терпеливо, но ненавязчиво, неназидательно помогать ребёнку определиться в жизни, выбрать правильную стезю с добром, с любовью и чистыми помыслами. А это требует пристального и вдумчивого внимания к каждому в отдельности. Первая любовь, собственная юность с лихим желанием выделиться. В этот момент и нужен надёжный друг и наставник, которому ребёнок обязательно должен доверять, чтобы всю эту, порой необузданную, энергию направить в нужное русло. Эта река эмоций может быть не только созидательной, но и разрушительной и страшной для окружающего мира.

И вдруг мой собеседник предлагает:

«Если у вас есть свободный день, приходите ко мне на урок. Посмотрите, поговорите с детьми, со школой нашей познакомитесь. Она — одна из лучших в регионе, а заодно вспомните и своё школьное время. Сравните, насколько всё изменилось».

Недетские рассуждения

Разве можно отказаться от такого предложения? Окунуться в детство и почувствовать себя снова учеником. Свободный день у меня нашёлся. На следующий день в назначенный час я прибыл на урок. Его было решено провести нестандартно. Учитель не спрашивал домашнее задание, а попросил достать ручки и чистый лист бумаги.

Тишина повисла в классе. Учитель раздал всем анкету — ту самую, которую предлагала Карлу Марксу его дочь. Впервые за свои 14 лет так задумались дети, неумело морща лоб.

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях…

Лена Маркова выводит неустоявшимся почерком: «Честность». В мужчине — «силу, мужество». В женщине — «гордость».

Недостаток, который вы скорее всего склонны извинить. «Легкомыслие».

Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение. «Грубость, развязность, ложь, трусость».

Странно, детский почерк выводит зрелые ответы. И ещё удивительнее, как сквозь зрелость проглядывает вдруг открытое детство.

Ваше любимое блюдо. «Мороженое». Оно для неё — блюдо, потому что за войну она забыла его вкус.

Ваше представление о счастье. «Быть нужным людям и своей Родине и в минуты опасности стать на её защиту».

Ваше представление о несчастье.

Вот тут на секунду остановимся, подумаем. При всей неустоявшейся ещё зрелости и детской откровенной наивности, какой ответ можно предложить?

Любой, наверное: и самый серьёзный, и самый наивный.

Но только не тот, который она написала. Всё тем же детским почерком она вывела: «Война». И какое же было удивление учителя, когда он прочитал подобный ответ у 23 ребят, когда в классе находилось 25 человек.

Откуда это у них? Читали книги? Смотрели фильмы? Но пожалуй, этого мало для того, чтобы в минуту исповеди написать именно это слово. Они родились далеко от войны. У них живы-здоровы отцы и матери. Что знают они о войне?

Я спросил об этом у Максима Старостина.

«Мой прадед погиб под Москвой. Был командиром танка. Сгорел вместе с экипажем. Папа с 2023 года на СВО. Ушёл добровольцем вместе со своим другом Кириллом Беляевым. Я дружу с его сыном Костей. Мы видим, как переживают наши мамы, как прячут слёзы от нас. Моя мама — доктор, а Кирилла — учитель английского языка. И обе они по совместительству волонтёры. И всё это из-за войны. Так разве это не несчастье? Сегодня мы обязаны знать и помнить о каждом дне специальной военной операции и какой ценой достаётся нам победа. И путь к этой победе лежит через жизни и сердца наших родных, близких, друзей. А если потребуется, я и мои друзья встанем рядом со своими отцами, чтобы защитить свою Родину и наших мам, как это делали наши прадеды. А мы что, хуже их? Мне скоро 15. Осталось немного ждать».

Такой ответ тронул меня до глубины души. Ясность ума, твёрдость духа, зрелые рассуждения, правильное понимание современной обстановки, знание истории своей семьи. Не в каждой школе такое увидишь и услышишь.

Урок гражданственности

Моё удивление на этом не завершилось. В конце занятий весь класс отправился в кабинет музыки. Это было что-то вроде факультативного занятия. Домой никто не ушёл.

Разговор зашёл о богатырях.

«Мы с вами, ребята, — напомнил Завалишин, — уже слышали „Богатырскую симфонию“ Бородина, говорили о людях сильных, смелых. Видели трёх богатырей Васнецова, видели русских полководцев. Какие картины вы запомнили, и какая музыка к ним была?»

Дмитрий Константинович садится за рояль.

«Ну? Откуда это? О ком? Правильно, об Александре Невском. „Вставайте, люди русские“. А это о каком богатыре? О Кутузове, верно. Кто автор? Прокофьев. Мы всё о полководцах с вами говорили, а солдат-богатырь? Рядовой солдат? Думайте, думайте. Не жалейте времени, когда думаете. Плохо, когда время тратите безумно. Думайте про себя, за себя и для себя. А то соседа иногда послушаешь — отсюда неприятности все и начинаются. Ну, Саша? Так солдат, ты говоришь, главный богатырь. А теперь я прошу вас вспомнить солдатскую песню, ну-ка?»

Класс думает. Завалишин неожиданно наигрывает «Жаворонка» Глинки.

«Помните, мы её пели? Это любимая песня Гайдара. В «Судьбе барабанщика» Серёжа просит отца спеть ему солдатскую песню, и тот поёт: «Между небом и землёй песня раздаётся…» А-а, вот как вы все удивились: почему солдатская? А вы представьте, ребята: лежит солдат перед боем. Как и все, он любил и любит, мечтал и мечтает: «Лейся, песенка моя, песнь надежды солдатской, кто-то вспомнит про меня и вздохнёт украдкой…»

Дети даже рты раскрыли от внимания и удивления. Такие уроки становятся уроками гражданственности. Мы все переступили порог школы с нехитрой целью: научиться читать, писать, считать. Но что такие знания сами по себе — без чистоты убеждений, без ясности мыслей и целей, без обыкновенной человеческой доброты?

Школа, где учат жизни

Потом мы долго сидели в классе и непринуждённо беседовали с ребятами.

«А мы летом ходили в поход все вместе, — это самая бойкая из класса, Маргарита Шилова — Марго, как её прозвали ребята. — Пели песни под гитару. Дмитрий Константинович ещё и на гитаре играет. Ходили по азимуту, учились ориентироваться в лесу. Изучали флору. И никто из нас не вернулся с полпути, никто не заболел, наоборот — окрепли. А ещё научились сами себе готовить. Получилось вкусно, с дымком».

И опять меня посетило удивление. Я считал, что такие походы канули в Лету вместе с Советским Союзом!

«Вы знаете, сколько даёт этот поход ребятам, причём ненавязчиво (это слово он повторяет не раз), исподволь, — рассказывает Завалишин. — Идём по лесу, кто-то выругался — банку тушёнки ему сразу же в рюкзак: неси в наказание! А дома сколько бы слов на это потратили. Или отношение к природе взять. Знаете, некоторые горе-туристы в палатках пол застилают лапником — зелёным, свежим. Для наших детей это уже не только жестокость к природе, но и просто дурной тон. Костёр потушили, расчистили чёрный квадрат земли. Дёрн с этого места аккуратно был ими срезан и хранился у деревца. Дети его поливали, чтобы он жил. А потом аккуратно укладывали куски дёрна на прежнее место, где был костёр. И снова земля жива и зелена».

— Жаль, что из школы скоро придётся уходить, — задумчиво произнёс Илья Нестеров, — у нас и класс дружный.

— А вы его на второй год по истории оставьте, Дмитрий Константинович, — это Ольга Панченко, староста класса.

— Да я бы вас всех, ребята, оставил, — вздохнув, сказал Завалишин.

— За полночь, когда палаточный город спал, всё поле и лес вокруг покрыла лёгкая фата тумана, — это задумчиво произнесла будущий журналист Юля Козинцева. — Ночной чистый воздух, ширь и тот туман заставляли верить в любое чудо, в сказку.

И я вдруг отчётливо представил и себя в том палаточном городке: ночь, лес, туман, звёзды, приведение — Лель с его игрой на волшебном рожке и искры, летящие с кончиков пальцев, чтобы зажечь огонь любви в юных сердцах.

Но, увы! «Как бы ни было там хорошо иногда, возвращаемся мы по домам», — Владимир Высоцкий. А так не хочется покидать такой гостеприимный, юный и очень добрый коллектив с его наставником Дмитрием Завалишиным, где я на мгновение оказался в далёкой, беззаботной, мирной своей юности.

В этой пригородной школе № 2 я провёл весь день. И не пожалел. Более того. Душа наполнилась благодатным теплом оттого, что есть у нас в России настоящие школы, настоящие учителя, которые не отвергли старые добрые методы обучения и воспитания ребят в угоду мнимой демократии и всё тому же дышащему ненавистью Западу. А наоборот. Эти методы совершенствуют, развивают и ищут новые пути воспитания молодого поколения. А значит, не иссякнет на русской земле любовь, патриотизм, преданность своему Отечеству, самопожертвование ради будущего своего народа, стремление скорее добыть победу над ненавистной бандеровской нечистью.

Про таких, как Завалишин, очень хорошо сказала Валентина Ментуз: «Твой труд во все века благотворим, и созидателен без всяческих сомнений».

Анатолий Сиваев, член Союза журналистов РФ